Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

- Задание 1

- Задание 2 - «Поиск решения» (производственная ситуация)

- Задание 3 - «Конкурент» (проблемная ситуация)

- Задание 4 - «Принятие решения в условиях неопределенности»

- Задание 5 - «Управление очередностью»

Задание 1

На примере Вашего предприятия (организации):

Опишите какую-либо ситуацию, по которой было принято решение или существующую в настоящее время и требующую решения, или которую предстоит решить в ближайшее время;

Дайте свою оценку возникшей ситуации;

Сформулируйте главную проблему, которая вызвала данную ситуацию;

Объясните причины возникновения проблемы;

Опишите, какое решение было принято или намечается принять для решения проблемы;

Предложите свои варианты решения проблемы;

Дайте свои предложения по предупреждению возникновения подобных ситуаций.

Ситуация:

Коммерческая организация, ООО «Макдоналдс». В России данный рестораны существует более 20 лет. Весь фундамент управления был построен на примере зарубежных ресторанов. Но со временем руководство начало понимать, что менталитет русских людей кординально отличается, например, Америки. Проведя большое исследование, было принято решение о внедрении новой системы обучения персонала, которая тратила бы больше времени, но по итогу давала лучший результат.

Система обучения очень длительная, для усовершенствования ее потребуется не один год, многие рестораны видят в этом только помеху в выполнении поставленных целей. Сотрудники, которые работают длительный период, не хотят принимать эти процедуры и продолжают делать по своему.

Цех по расшифровке скоростемерных лент стал переходить с бумажных носителей информации на электронные. В данный момент установлено одно рабочее место по расшифровке электронных носителей информации. Давно работающие техники расшифровщики не хотят работать на этом рабочем месте мотивируя это тем, что они быстрее и качественнее расшифруют бумажный носитель информации, чем электронный и нежеланием осваивать цифровые технологии, частыми сбоями программного обеспечения и электронного оборудования. В планах руководства постепенный переход с бумажных носителей информации на электронные. Через 3 месяца одно место высвобождается в связи с уходом на пенсию работника. Руководство для укомплектования штата приняло учеником молодого специалиста со сроком обучения 3 месяца. Планируя сразу обучать его расшифровке электронных носителей информации.

Оценка ситуации

Старые работники не желают осваивать новые методы расшифровки, объясняя это тем, что бумажные носители информации еще долго будут эксплуатироваться.

Главная проблема:

Технология электронной расшифровки скоростемерных лент и электронных носителей информации до конца не отработана, много сбоев программного обеспечения.

Причины возникновения проблемы:

Ввод эксплуатацию новых локомотивов изначально оборудованных электронными скоростемерами КЛУБ-У и как следствие уход от бумажных скоростемерных лент к электронным картам регистрации параметров поездки.

Решение проблемы администрацией:

Принято решение обучить вновь принятого техника расшифровщика методам расшифровки электронных носителей, оборудовать его рабочее место аппаратурой для считывания электронных карт регистрации параметров движения и программным обеспечением для расшифровки.

Мое предложение:

Попутно с выделением одного рабочего места для электронной расшифровки установить на все рабочие места программное обеспечение для расшифровки электронных файлов с созданием общей базы хранения файлов электронной регистрации параметров движения. Проведение обучения в дорожных технических школах техников расшифровщиков методам расшифровки электронных носителей информации. Для освоения всеми техниками расшифровщиками новых методов расшифровки. Увеличение коэффициента премиальной оплаты при расшифровке электронных носителей информации.

Задание 2 - «Поиск решения» (производственная ситуация)

Описание ситуации

Квалифицированный токарь А.П. Петров имеет 5-й разряд и работает в ремонтном цехе локомотивного депо на станке устаревшей конструкции, который часто выходит из строя, иногда подолгу простаивая в ремонте. Опытный рабочий несколько раз обращался к мастеру участка М.И. Иванову с просьбой о переводе его на более совершенное оборудование. Свою просьбу он аргументировал тем, что при индивидуальной организации труда, принятой на участке, работающие на новых станках молодые токари намного перевыполняют месячные задания, а ему, высококвалифицированному рабочему, с трудом удается выполнить норму выработки, и зарабатывает он значительно меньше, чем мог бы.

На токарном участке, которым руководит мастер М.И. Иванов, возрастной состав станков различен, причем более трети из них начали эксплуатироваться в последние десять лет. Однако на долю морально и физически устаревшего оборудования приходится еще около 40% станков. Это обстоятельство порождает постоянный недостаток кадров станочников: вновь принятые на участок токари неохотно работают на станках устаревшей конструкции.

В настоящее время на участке высвободилась одна смена для относительно нового станка (участок работает в две смены). На это место мастер участка планирует принять токаря 5-го разряда, который предложил свои услуги при условии предоставления ему нового оборудования. Перемена места работы вновь нанимаемого станочника И.С. Семенова связана с большими затратами времени на его проезд городским транспортом от места жительства до предприятия (более часа в один конец). Такой же цех, но по ремонту горного и металлургического оборудования на промышленном предприятии, находится лишь в трех кварталах от места жительства И.С. Семенова.

Поскольку большая часть станочников участка занята работой на устаревшем оборудовании, то, предвидя жалобы других токарей на плохое оборудование, мастер М.И. Иванов с помощью технолога и нормировщика убедил отдел труда и заработной платы в необходимости введения коэффициента к нормам выработки для токарей, работающих на устаревшем оборудовании.

На совещании у главного инженера локомотивного депо начальнику цеха и мастерам было разъяснено, что в настоящее время не представляется возможным заменить все морально и физически устаревшее оборудование. Кроме того, все станки по техническому состоянию еще не подлежат списанию; экономически выгодно некоторое время использовать их в производстве.

Мастер М.И. Иванов узнал, что из пяти токарных станков, выделенных участку на год, два предназначены для пополнения парка в связи с увеличением объема работ. В порядке замены изношенного оборудования будет получено три станка более совершенной конструкции.

Поступление новых станков будет осуществляться следующим образом: 2-й квартал - 1; 3-й квартал - 2; 4-й квартал - 2 станка.

Ситуация рассматривается по состоянию на январь текущего года. О графике получения новых станков мастер пока не информировал коллектив участка.

В настоящее время дефицит станочников на участке составляет 6 человек, а в конце года (по мере увеличения объема работ и увеличения станочного парка на 2) потребуется принять на работу еще 4 человека.

В целях привлечения кадров мастер решил ставить на новые станки в основном вновь принимаемых рабочих. Тем самым он надеялся избежать и возможных конфликтов в коллективе, связанных с тем, что на новый станок будет переведен Петров, а не Сидоров. К тому же мастер был уверен, что введение коэффициента к нормам выработки на старых станках удовлетворит рабочих и поможет полностью укомплектовать участок кадрами. Однако Петров заявил, что если его не переведут на новый станок, имея в виду освободившуюся смену, он намерен подать заявление об уходе.

Ваша задача:

1. Дать оценку возникшей в ремонтном цехе ситуации.

2. Сформулировать главную проблему, которая возникла в ремонтном цехе.

3. Предложить свои варианты решения проблемы.

4. Обосновать выбор оптимального варианта разрешения проблемы.

5. Объяснить причины возникновения проблемы.

6. Дать свои предложения по предупреждению возникновения подобных ситуаций.

7. Насколько типична данная ситуация для вашего предприятия?

1. В ремонтном цехе назревает конфликтная ситуация, Петров может спровоцировать остальных рабочих на саботаж, массовое увольнение высококвалифицированных рабочих.

2. Главной проблемой в цехе является устаревшее оборудование, которое еще не пригодно для списания, но уже и для работы мало эффективно из-за частых поломок и простоя.

3. Петрова перевести на новый станок, остальным рабочим оплачивать коэффициент выработки на старом оборудовании, возможно, снизить план выработки на старом оборудовании, предложить желающим перейти на более новые станки, не все высококвалифицированные рабочие захотят перейти, кто-то не захочет переучиваться или подстраиваться под новый станок. Семенова принять на испытательный срок с работой на устаревшем станке.

4. Перевод Петрова на новый станок не даст потерять высококвалифицированного специалиста, поднимется норма выработки. Семенов не устраивается на работу в цех рядом с домом, что дает причину полагать о его конфликтном характере. Так же прием Семенова на новый станок спровоцирует конфликт в среде старослужащих рабочих.

5. Причиной проблемы является устаревшее оборудование, нехватка рабочих, т.к. молодые специалисты не хотят идти работать на старом оборудовании, не информирование рабочих мастером об увеличении станочного парка, что дает думать рабочим, что изменений в лучшую сторону не ожидается.

6. Стараться сохранить высококвалифицированные кадры на рабочих местах путем коэффициента доплат, своевременно информировать людей о поступлении нового оборудования, о переводе желающих на новое оборудование, прием новых рабочих производить на освободившиеся станки, что не спровоцирует старослужащих на конфликт.

коммерческий менталитет конфликт

Задание 3 - «Конкурент» (проблемная ситуация)

Описание ситуации

Общество с ограниченной ответственностью фирма «РИАЛ» работает на рынке производства декоративных строительных конструкций в одном из регионов и до недавнего времени практически не испытывала сильной конкуренции: невысокие цены, хорошее качество продукции и практически полное отсутствие аналогичных предприятий обеспечивали экономическую стабильность. Однако полученная недавно из достоверных источников информация свидетельствует о выходе в самое ближайшее время на этот же рынок двух иностранных фирм, выпускающих такие же конструкции, но по новейшим технологиям. Предполагается, что иностранные фирмы выйдут со своей продукцией на рынок уже через два месяца и, что вполне вероятно, начнут жесткую конкурентную борьбу с фирмой «РИАЛ».

Несмотря на то, что фирма «РИАЛ» имеет долгосрочные договорные обязательства с потребителями, руководство фирмы понимает сложность ситуации и необходимость принятия срочных мер. Постепенно накопившиеся проблемы в организации непосредственно производственного процесса, периодически возникающие трудности в обеспечении работоспособности оборудования, появляющиеся недочеты в организации труда рабочих и ряд других проблем могут в скором времени ощутимо сказаться на экономической стабильности фирмы и ее вытеснении конкурентами с рынка сбыта данной продукции.

Ваша задача:

1. Составить причинно-следственную цепь для данной ситуации.

2. Определить главную проблему в данной ситуации.

3. Показать существуют ли в данном случае вторичная и срочная проблемы.

4. Предложить свои варианты решения проблемы.

Ответ: чувствуя свою экономическую стабильность, из-за отсутствия конкурентов, руководство фирмы упустило из виду необходимость постоянного совершенствования выпускаемой продукции, а так же своевременно модификации и замены оборудования. Что привело к ситуации, когда фирма не защищена в ситуации неожиданного появления конкурентов.

Главная проблема не готовность фирмы к появлению конкурентов на рынке строительных конструкций, что может привести к потере определенной доли рыка, а так же к потере постоянных клиентов, которые, скорее всего, предпочтут старым технологиям новые.

В данном случае первостепенной проблемой является замена и модификация устаревшего оборудования, а также улучшение технологии производства продукции, при этом необходимо учесть потенциальную возможность снижения стоимости продукции, за счет снижения издержек на ее производство.

Второстепенной проблемой является сохранение клиентской базы. Во-первых, по тому, что фирма со многими имеет долгосрочные договора на поставку, что дает ей выиграть немного времени. А во-вторых, скорее всего первое время потребители будут с опасением относится к новым фирмам. И предпочтут уже известную, тем более, что компания их не подводила, и всегда отвечала за качество производимой продукции.

Возможно так же разработать новую систему дополнительных услуг предлагаемых компанией, например доставку товара, хранение товара, упаковку, отсрочки по платежам, возможность покупки товара в рассрочку и т.д.

Так же фирма может поискать новых деловых партнеров, готовых предлагать сырье по более низким ценам, или предлагать какой-то новый вид сырья.

Задание 4 - «Принятие решения в условиях неопределенности»

Описание ситуации.

Двигатель вашего автомобиля перестал заводиться, Вы предполагаете проявление одного их двух дефектов: дефекта «А» с вероятностью 0,1 и дефекта «Б» с вероятностью 0,9. Если Вы начнете ремонт и окажется, что имеет место дефект «А», то успех Вам гарантирован с вероятностью 0,3. При наличии дефекта «Б» Вы достигните успеха с вероятностью 0,7. Если пригласить знакомого, то в случае дефекта «А» вероятность успеха будет 0,9, а в случае дефекта «Б» - 0,1.

Ваша задача:

Определить вероятность успеха при использовании каждого варианта ремонта и принять решение.

|

Вероятность дефекта |

Вероятность условий при решении |

Вероятность устранения дефектов |

||||

|

знакомый |

знакомый |

|||||

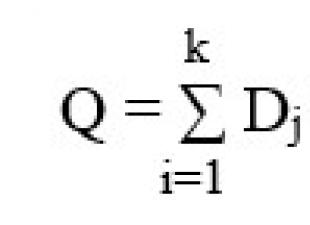

Pсам=0,03+0,63+0,03*0,63=0,6789

Pзнак=0,09+0,09+0,09*0,09=0,1881

Ответ: Pсам>Pзнак

Задание 5 - «Управление очередностью»

Описание ситуации.

Вас как квалифицированного менеджера пригласил начальник товарной станции, у которого периодически возникает очередь из ожидающих разгрузки вагонов. Сегодня, например, прибыл состав из которого три вагона разного тоннажа должны быть разгружены на вашей станции. Их разгрузить на терминале можно за 0,5; 1 и 3 часа соответственно. Вы тут же предложили оптимальный вариант очередности разгрузки.

Только Вас проводил радостный начальник, как догоняет его помощник и просит возвратиться, сопровождающие вагонов узнали о Вашем приходе и, зная Вашу квалификацию, просят учесть, что простой вагонов имеет разную стоимость. В данном случае это 1000, 1500 и 1900 рублей в час.

Ваша задача:

1. Найти оптимальную очередность разгрузки вагонов без учета стоимости их простоя.

2. Уточнить оптимальную очередность разгрузки вагонов с учетом стоимости их простоя.

|

Номер, вагона |

Варианты порядка разгрузки вагонов |

||||||

|

Время простоя вагонов, ч (без учета стоимости) |

|||||||

|

Стоимость простоя вагонов (с учетом времени простоя), р |

|||||||

Оптимальная очередность разгрузки вагонов без учета стоимости их простоя - 1,2,3, общее время простоя 6,5 ч.

Оптимальная очередность разгрузки вагонов с учетом стоимости их простоя - 1,2,3, стоимость 11300 р.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Исследование генезиса конфликтных ситуаций в организации. Типология причин возникновения конфликтов и способов их разрешения. Предложения по предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций на примере служащих Комитета культуры и молодежной политики.

дипломная работа , добавлен 09.06.2011

Понятие, причины возникновения и основные стадии стресса. Анализ психологических проблем на предприятии ЗАО "Мирный" как предпосылок возникновения стрессовых ситуаций персонала. Рекомендации по снижению и нейтрализации стрессовых ситуаций на предприятии.

курсовая работа , добавлен 19.06.2014

Теоретические основы стресса и стрессовых ситуаций. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме эмоционального состояния младших школьников. Особенности проявления стрессовых ситуаций у детей. Причины тревожности и примеры ее профилактики.

дипломная работа , добавлен 13.07.2014

Возникновение конфликтов в ходе обучения подростков. Проблемные ситуации, провоцируемые учителем и способы их эффективного разрешения. Система классных часов, направленных на повышение уровня культуры и возможные пути преодоления конфликтных ситуаций.

творческая работа , добавлен 30.04.2009

Сущность конфликтов и стрессов. Функции и последствия конфликтных ситуаций. Анализ способов реагирования на "острые" ситуации в ОАО "ФПК". Рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций и пути повышения стрессоустойчивости персонала организации.

курсовая работа , добавлен 13.05.2015

Анализ понятий "внимание" и "проблемная ситуация", выявление влияния проблемных ситуаций на развитие внимания младших школьников. Рекомендации студентам, педагогам по использованию проблемных ситуаций на уроках природоведения с целью развития внимания.

курсовая работа , добавлен 27.10.2010

Сущность и составляющие социально-психологической атмосферы в коллективе. Формирование и развитие конфликтных ситуаций. Предупреждение "климатических возмущений" в коллективах отделов Сбербанка России ОАО. Улучшение социально-экономических факторов.

курсовая работа , добавлен 25.01.2012

Причины, виды, уровни и функции конфликта, методы разрешения. Анализ конфликтных ситуаций в условиях изменений на предприятии ООО "СМУ 11", исследование социально-психологического климата в коллективе, направления разрешения конфликтных ситуаций.

курсовая работа , добавлен 14.12.2009

Возрастные особенности юношества. Диагностика состояния агрессии. Изучение проблемы деструктивного общения подростков. Особенности формирования позитивного выхода из конфликтных ситуаций у учащихся старших классов. Стили поведения в конфликтных ситуациях.

дипломная работа , добавлен 23.04.2014

Возникновение конфликтов: причины, факторы. Содержание понятия конфликта в общеобразовательных организациях. Педагогический опыт учителей Карпенко С.В. и Рождественской Т.М. по проблеме разрешения конфликтных ситуаций в общеобразовательной среде.

Что такое мышления с конкретно-психологической стороны, то есть в плане его выявления, диагностики, развития и тренинга? На этот вопрос можно ответить однозначно: мышление - это процесс решения задач. Такая трактовка опирается на основные достижения прикладных исследований мышления.

Как в теоретическом, так и в фактическом мышлении задача вызревает из проблемной ситуации. Выявление проблемной ситуации, переход п в сформулированную проблему и дальше - в задачу - процесс неоднозначный и непрямолинейный. В реальном мышлении увидеть и сформулировать проблему иногда гораздо труднее и важнее, чем ее решить. По этому поводу можно вспомнить афористическое высказывание Н. Бора: "Проблемы важнее решения. Решения могут устареть, а проблемы остаются". В широком смысле проблемной является всякая ситуация, практическая или теоретическая, в которой нет готового соответствующего обстоятельствам решения и которая поэтому требует обдумывания.

С практической целью обучения по решению проблем важно их классифицировать в зависимости от наличия или отсутствия названных выше признаков: сформулирована ли проблема с самого начала, известен ли метод решения проблемы, известное решение проблемы (или, по крайней мере, существует критерий того, что именно можно считать решением). По этим признакам все проблемные ситуации подразделяются на восемь разных типов (табл. 7).

Таблица 7. Типы проблемных ситуаций

|

Формулировка проблемы* |

Метод решения проблемы |

Решение проблемы |

|

|

* "4-" означает "известно", а " - " - "неизвестно" |

|||

Первые четыре типа - это явные проблемные ситуации, когда задача сформулирована с самого начала. Различия между ними сводятся к тому, известно, каким методом должна решаться проблема, и определенные критерии того, что именно является решением, "ответом", если применить школьную терминологию. Последние четыре типа (пятый - восьмой) - это неявные проблемные ситуации, когда проблему еще предстоит обнаружить и сформулировать.

Рассмотрим основные типы этих ситуаций. Так, проблемные ситуации первого типа иногда называют показательными задачами. Есть вопрос, ответ на который нужно найти, известен метод решения и известно, что считать решением. Такие задачи очень часто применяются в обучении.

Интересным является и второй тип: есть вопрос, хорошо понятный процесс решения, неизвестный только критерий того, что является решением (обратите внимание - речь идет именно о критерий того, что считать решением, а не непосредственно о решении). Вот пример такой задачи, который приводит В. А. Ивин: "О человеке известно, что она живет на шестнадцатом этаже и всегда едет вниз на лифте; вверх она поднимается только до десятого этажа и дальше идет пешком. Почему?"

Проблема определена, поскольку есть вопросы и информация, необходимая для получения ответа. Как решать задачу? Понятно, что надо найти особенность мотива поведения этого человека по сравнению со стандартными мотивами. Что же считать решением?

Эта задача известна, и хорошо известно ее "стандартное" решение: человек невысокого роста, и она не может нажать на кнопку выше десятого этажа. Но почему именно такой ответ является правильным? Это трудно доказать. Может, человек заходит в гости к своим друзьям, которые живут на десятом этаже, или хочет потренироваться, а на все 16 этажей у нее сил не хватает. Видимо, возможны и другие варианты решения. Такие задачи не имеют единственного ответа и потому в психологии называются "открытыми". Поиск решения таких задач предполагает принципиальное переопределение их с учетом критерия его правильности. Этот процесс творческий и нетривиальный.

Третий тип проблемных ситуаций иногда называют риторическими проблемами. их характерными особенностями является то, что они, как правило, четко сформулированные кем-то (не тем, кто решает), обязательно имеют решение (уверенность в этом помогает его нахождению), круг поиска весьма ограничено. Пример проблем этого типа - кроссворды и другие аналогичные задачи. К четвертому типу относятся так называемые классические проблемы, скажем научные, которые уже поставлены, однако через какие-то обстоятельства еще не развязаны.

Последние четыре типа проблемных ситуаций - ситуации самостоятельной постановки проблемы. Процессу решения человеком любой задачи предшествует ее постановка. Этот этап важен во всех задачах, однако особенно в тех, которые возникают в практической трудовой деятельности. Умение находить будущую задачу, проблемную ситуацию - одна из ведущих свойств мышления практика-профессионала. Проблемная ситуация чаще всего не осознается полностью и существует постольку, поскольку в ней, так сказать, "присутствует" человек, который ее обнаружила. Задача отличается от проблемной ситуации тем, что она осознана субъектом, объективирован и чаще всего описана словесно или в иной знаковой (цифровой, графической) форме. Постановка задачи содержит ее анализ и понимание на определенном уровне, предварительное определение замысла решения, стратегии, плана действий. Она обязательно предполагает учет возможных реально доступных и имеющихся средств решения задачи. Под средствами решения понимаются материальные, материализованные и идеальные объекты, которые непосредственно не входят в условия задачи, но привлекаются для ее решения. В этом смысле материальным средством решения есть и карандаш, которым пишет человек, и станок, на котором изготавливается деталь, и компьютер, на котором вычисляются данные для проектирования.

С понятием "средства решения" связано понятие "стратегия решения". В психологической литературе существует несколько определений стратегий решения задач. Известное определение. А. Моляко, по которым стратегия - это доминирующая тенденция в интеллектуальной поведении субъекта, который решает задачу. Стратегия предполагает умение поставить и проанализировать новую задачу, осуществить поиск самого вменяемого гипотезы решения и само решение. Этот срок необходимо соотнести с такими, как "метод", "способ", "прием" решения и др., которые определяют совокупность (последовательность, систему) действий (операций, шагов), обеспечивающих решение задачи. Иначе говоря, "метод", "способ" и другие термины такого типа относятся к процессу решения задачи в его исполнительной, реализационной части. Стратегия же касается механизмов, которые управляют процессом решения и порождают последовательность выполняемых действий. Определить стратегию можно как систему средств и рекомендаций по их преобразование в процессе решения.

Стратегия в наиболее развитом виде формируется у профессионалов, в основном определяя индивидуальный стиль их деятельности, общие подходы к постановке и решению новых задач. Практического работника обучают так называемых исходных (рабочих) стратегий, а дальше профессионал, накапливая практический опыт, превращает их в более прочные и эффективные процедуры, связанные с индивидуальной подсистемой средств профессиональной деятельности и индивидуальными приемами работы с ними.

Указанные выше подходы к понятию задачи и процесса ее решения, творческого мышления широко используются в проблемном обучении для организации такой деятельности школьника, студента и др., которая способствует не только усвоению ими знаний, умений, навыков, но и развивает творческие способности, формирует творческий потенциал. В основе концепции проблемного обучения лежит понятие учебно-творческой задачи, то есть такой формы организации содержания учебного материала, с помощью которого педагог вводит школьников в проблемную (творческую) ситуацию, прямо или косвенно задает цель, условия и требования учебной деятельности с элементами субъективного творчества.

Возможности такой организации учебного материала достаточно широки и разнообразны, поскольку можно подобрать и разработать много типов и видов творческих задач, в зависимости от цели развития определенных компонентов творческого потенциала. Так, согласно классификации. И. Андреева задачи с явно выраженным противоречием (задачи - парадоксы, антиномии) способствуют выработке умения видеть противоречия, способность формулировать проблему, задачи с конкретно заданной информации (неполной, излишней, противоречивой и др) способствуют развитию способности находить нужную информацию и использовать ее, задачи по прогнозированию (прогрессивного или регрессивного) развивают способность генерировать гипотезы и др. Всего классификация В. И. Андреева определяет 15 типов творческих задач (каждый из которых насчитывает до 8-10 видов) и является, как отмечает автор, открытой, то есть может дополняться другими типами. Попробуйте сами назвать еще несколько типов таких задач, исходя из изложенного выше про мышление и творческую деятельность.

Сегодня мы немного поговорим, каким образом проблемные ситуации в детском саду влияют на становление личности ребенка.

Проблемные ситуации детям

Проблемные ситуации и задачи помогают взрослому направлять ребенка к труду, пробуждать мысль ребенка. Они учат малышей делать определенные сравнения, обобщения, выводы. Детям очень нравятся всевозможные неожиданности, проблемные вопросы, им так хочется почувствовать себя умниками.

Дети дошкольники любят общаться со взрослыми, стремясь быть похожими на них. Поэтому любое интересное задание вызывает у ребенка интерес и побуждает к активному речевому взаимодействию.

Эти задачи всегда таят в себе нечто загадочное, путь к которому интересный и непростой, требующий от ребенка размышлений, критики, доказательных суждений.

Проблемные ситуации могут возникать как сами, так и создаваться с помощью взрослого. В процессе общения с детьми взрослый часто предлагает вспомнить различные жизненные происшествия, случаи.

Приведенные ситуации могут стать источником развития у детей логического мышления, фантазии.

Можно предложить придумать разные варианты выхода из данной проблемной ситуации, обсудить причины ее возникновения и возможные последствия. Главное, чтобы дети свободно выражали свои мнения, аргументировали их.

Примеры проблемных ситуаций

- Помните, в прошлом году летом на клумбе завяли цветы. Как вы думаете, почему так произошло? Было жарко, их достаточно не поливали, они не получали питательных веществ. Как можно было бы исправить эту ситуацию? Что мы будем делать этим летом, чтобы не допустить такой ошибки?

- Дети, бывает два Солнышка? (Да, есть Солнце, что дарит нам тепло, а есть жук Солнышко) можно Ли их увидеть? Чем они похожи?

- Почему медведь не живет на дереве? Возможно ли это? Аргументируйте свое мнение.

- Мальчик увидел сломанную веточку, что ему делать? Зачем помогать растениям?

- Хвастались деревья друг перед другом. — Я всегда зеленая и стройная, мои листочки как иголочки, а главное, я зимой становлюсь королевой веселого праздника. — А я еще лучше, имею стройный и белый ствол, имею нежные тоненькие веточки, листья мою весной и летом — зеленые, а осенью — желтые. Какие деревья разговаривали между собой? Докажите свой ответ.

В современных условиях от человека требуется не только владение знаниями, но и умение добывать эти знания самому и поэтому перспективным становится использование проблемного обучения. Как часто мы сталкиваемся со скованностью детского мышления, стремлением мыслить по готовым схемам, получать эти схемы от взрослого. Дети боятся ошибаться при выполнении того или иного задания.

Мы предположили, что использование проблемного обучения в работе с дошкольниками положительно повлияет на развитие у детей творческого мышления, познавательных умений и способностей. Рубинштейн С.Л.: «Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный процесс. В проблеме имеются неизвестные, как бы незаполненные места. Для их заполнения, для превращения неизвестного в известное необходимы соответствующие знания и способы деятельности, которые у человека поначалу отсутствуют».

Проблемная ситуация – состояние умственного затруднения детей, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности для решения познавательной задачи, задания или учебной проблемы. Иначе говоря, проблемная ситуация – это такая ситуация, при которой субъект хочет решить трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать.

Характерные признаки проблемного обучения:

- возникает состояние интеллектуального затруднения;

- возникает противоречивая ситуация;

- появляется осознание того, что ребенок знает и умеет и того, что ему необходимо узнать для решения задачи;

- проблемная ситуация может возникнуть на этапе решения задачи, а иногда – в самом начале решения.

Проблемная ситуация не всегда становится проблемой для ребенка. Об этом явлении можно говорить лишь в том случае, если к этой проблеме дети проявили интерес. От мастерства воспитателя зависит, заинтересует ли детей новый материал, преподнесённый в виде проблемы, или нет. Цель воспитателя – побудить ребенка к поиску верного решения поставленной проблемы.

Существуют четыре уровня проблемности в обучении:

1.Воспитатель сам ставит проблему

(задачу) и сам решает её при активном слушании и

обсуждении детьми.

2.Воспитатель ставит проблему, дети

самостоятельно или под его руководством находят

решение. Воспитатель направляет ребёнка на

самостоятельные поиски путей решения

(частично-поисковый метод).

3.Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает

её решить. У ребёнка воспитывается способность

самостоятельно формулировать проблему.

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает.

Воспитатель даже не указывает на проблему:

ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а

увидев, сформулировать и исследовать

возможности и способы её решения.

(Исследовательский метод)

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.

В одном случае воспитатель может сам с помощью детей вести поиск. Поставив проблему, воспитатель вскрывает путь её решения, рассуждает вместе с детьми, высказывает предположения, обсуждает их вместе с детьми.

В другом случае роль воспитателя может быть минимальной – он предоставляет детям возможность совершенно самостоятельно искать пути решения проблем.

Метод обучения, связанный с самостоятельным поиском и открытиями детьми тех или иных истин, называют проблемно-эвристическим методов.

Решение проблемных ситуаций на занятиях получили распространение и в работе с детьми нашей группы.

Проблемная ситуация создается воспитателем с помощью определенных приемов, методов и средств. При создании и решении проблемных ситуаций мы применяем следующие методические приемы:

– подводим детей к противоречию и

предлагаем им самим найти способ его разрешения;

– излагаем различные точки зрения на один и тот

же вопрос;

– побуждаем детей делать сравнения, обобщения,

выводы из ситуации, сопоставлять факты;

– ставим конкретные вопросы (на обобщение,

обоснование, конкретизацию, логику рассуждения),

эвристические вопросы;

– определяем проблемные теоретические и

практические задания (например,

исследовательские);

– ставим проблемные задачи.

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия с помощью наводящих вопросов: «Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам для нахождения неизвестного?». А.М.Матюшкин, – этот этап характеризуется растерянностью ребенка, исчерпавшего все известные ему способы решения проблемы и не нашедшего нужного способа. Наступает отказ от известных способов решения.

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках знаний.

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением системы доказательств, обосновывающих решение.

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Как считает А.М.Матюшкин, боязнь допустить ошибку сковывает инициативу ребенка в постановке и решении интеллектуальных проблем. «Боясь ошибиться, он не будет сам решать поставленную проблему – он будет стремиться получить помощь от всезнающего взрослого». Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях.

Занятие по развитию речи с использованием технологии проблемного обучения

Тема: «Знакомый незнакомец».

Программное содержание:

- Продолжать учить детей придумывать загадки с элементами описания, сравнения и описания.

- Познакомить детей с новым способом словообразования в процессе решения проблемной ситуации.

- Закрепить знания детей о способах словообразования: при помощи сложения существительного с существительным, с помощью увеличительных, уменьшительных, уменьшительно-ласкательных суффиксов.

- Упражнять в подборе определений, синонимов, в согласовании прилагательных и существительных, развивать интерес к этимологии слова.

- Развивать интонационную выразительность речи.

ХОД ЗАНЯТИЯ

В группу заносится сундучок.

Воспитатель:

– Хотите узнать, что в сундучке? Надо придумать чистоговорку:

Чок-чок-чок-открывайся…(сундучок)

Сундучок открывается, и дети обнаруживают осенние листья.

– Ребята, осень на память о себе оставила

осенние листья. Какие они? (Разноцветные,

пестрые, багряные…)

– Чем ещё нас обрадовала осень? (Красотой,

листопадом, овощами, фруктами, грибами, т.е.

урожаем).

– Ребята, в сундучке еще что-то есть. Это письмо.

Кто же написал нам это письмо? Давайте откроем и

прочтем его: «Здравствуйте, ребята! Хочу

рассказать вам одну историю. Однажды мальчики

Миша и Костя отправились в лес и обнаружили в

березовом лесу очень много грибов. Миша сорвал

гриб и обрадовался: «Вот так находка! Сколько

березовых грибов!».

«Нет, это – березовка», – сказал Костя. Стали

мальчики спорить, кто из них прав. Миша

утверждает, что он прав, что гриб называется

«березовый». А Костя говорит, что прав он, что

гриб должен называться «березовка».

Спорили-спорили, что даже поссорились. Так и не

поняли, кто из них прав, как точно и правильно

называется этот гриб. Может быть, вы разберетесь

в этой истории?

Ваш давний друг – Волшебница Осень».

Эвристические вопросы:

– Ребята, что вы услышали сейчас?

– Когда произошла эта история? Где?

– Как назвали мальчики один и тот же гриб? (Березовый,

березовка)

– Что произошло между мальчиками? Почему? (У

них появилась проблема: они не знают, как

называется гриб)

– Сможем ли мы им помочь? Сможем ли мы их

помирить?

– Как можно решить проблему, которая возникла

между Мишей и Костей?

– Как это сделать, каким способом? (Нужно

узнать, как точно и правильно называется гриб,

который растет в березовом лесу).

– Давайте разберемся в этой проблеме и поможем

мальчикам. Ведь проблема мальчиков – теперь и

наша проблема.

– Во-первых, обратимся к схеме.

– Что мы знаем об образовании слов?

– Как образуются слова?

– От какого слова

мы можем образовать нужное нам слово – название

грибу, если он растет в березовом лесу?

Поиск: (используется схема)

– А как точнее и правильнее называется этот

гриб, давайте по-рассуждаем.

– Задумывались ли вы над тем, откуда грибы

получили свои названия?

– Оказывается, лисички похожи на

лисичку-сестричку, а рыжики получили свое

название так, потому что и шляпка, и ножка этого

гриба ярко-рыжая.

Опенок получил себе такое название, потому что он

растет на пнях и образовалось слово «опенок» от

слова «пень», «пенёк».

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»

Этот пальчик в лес пошел,

Этот пальчик гриб нашел,

Этот пальчик чистить стал,

Этот пальчик жарить стал,

Этот пальчик все съел,

Оттого и потолстел.

– А теперь давайте вернемся к нашему грибу.

– Где растет гриб по отношению к березе? (Показ

картинки)

– Около березы, у березы, под березой.

– Какое слово мы можем образовать с помощью

частички «около» и слова? (Околоберезовик)

Аналогично: уберезовик, подберезовик.

– Ребята, мы с вами сделали открытие –

оказывается, слова ещё можно образовывать с

помощью частичек перед словом. Мы с вами –

открыватели.

– У нас получилось три названия грибу. Какое же

из них правильное? Кто нам сможет подсказать?

Откуда мы можем узнать? (Взрослые, словарь)

Проверка в словаре: подберезовик.

«Гриб, который растет под березой –

подберезовик. Похож подберезовик на березку

«стройную, на березку белоствольную». Про него

говорят: «Этот грибок – березы сынок». У

красавицы-березы ствол разукрашен черными

точками, и у подберезовика белая ножка

разрисована темными чешуйками» (Показ

картинки)

– Ребята, мы помогли мальчикам? Их проблему мы

решили?

– Мы обязательно сообщим им о нашем решении.

Физкультминутка с элементами релаксации

Включается спокойная тихая музыка.

– Дружба не только в нашей группе, но и у

растений тоже очень ценится.

Вот, например, грибы и деревья очень дружат между

собой. Давайте представим себя маленькими

подберезовиками, которые вот-вот появятся под

березками. Теплый луч упал на землю и согрел

маленький грибочек. Нежится на солнце грибочек,

подставляя то один свой бок, то другой. И вырос из

маленького грибочка красивый гордый

подберезовик, похожий на раскрытый зонтик.

Чистоговорка:

Шу-шу-шу –

Я листочками шуршу.

Су-су-су –

Под листочками грибы в лесу.

Игра «Волшебные дорожки»

Задание:

Хлопните в ладоши 1 раз, если

вы услышите слова, подходящие к слову

«подберезовик» и 2 раза, если вы услышите слова,

которые

подходят к слову «береза».

– Какой подберезовик?

– Какая березка?

Задание: С помощью этих слов составьте предложение.

(Под стройной, белоствольной березой растет вкусный, полезный, аппетитный, подберезовик)

– А вы любите отгадывать загадки?

– А кто их придумывает?

– Хотите придумать загадку про подберезовик?

– Вспомним, какие слова мы придумали к слову

«подберезовик».

– Какой он?

– Где он растет?

– Что особенного у него есть?

– На что похож?

– Составим загадку с отрицанием «но не»:

Что это? (Гриб подберезовик)

Итог занятия

Воспитатель с детьми помещает свое новое открытие в уголок открытий.

Лариса Шишатская

Решение проблемных ситуаций, как метод повышения познавательной активности ребёнка

Современные дети живут в эпоху информационной цивилизации, новых компьютерных технологий. Особую ценность сегодня приобретает развитие способности самостоятельно мыслить и перед педагогами особенно остро стоит вопрос : "Как сегодня воспитывать ребенка? Какие знания ему дать в дорогу?" Осмысление этого вопроса должно происходить через осознание того, что сегодня нам нужна творческая личность с активной жизненной позицией , с собственным логическим мышлением. Поэтому необходимо ребенка "учить сомневаться". Ребенка нужно научить сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания. Ребенок может услышать и не запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, спросить, высказать предложение.

Помните известное китайское изречение :

То, что я услышал, я забыл.

То, что я увидел, я помню.

То, что я сделал, я ЗНАЮ.

Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит , видит и делает сам.

Выполнение любого задания требует от ребенка целенаправленных усилий, которые надо развивать и формировать задолго до школы. Так как успешность обучения определяется не запасом представлений, приобретённых детьми в дошкольный период (знание букв, умением читать, считать и т. д., а уровнем развития мыслительных операций, наличием у ребенка опыта самостоятельного разрешения проблемных ситуаций .

В практике мы используем различные методы повышения познавательной активности детей : проблемные вопросы , развивающие игры и т. д, но не всегда создаётся ситуация поиска , не даётся возможность раскрыться ребёнку , и дети остаются пассивными наблюдателями, следовательно, возникает необходимость использования решения проблемных ситуаций .

Использование проблемных ситуаций в работе с дошкольниками положительно влияет на развитие творческого мышления, и повышение познавательной активности ребёнка .

Рубенштейн С. Л. говорил : «Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса , с противоречия. Проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный процесс. В проблеме имеются неизвестные , как бы незаполненные места. Для их заполнения, для превращения неизвестного в известное, необходимы соответствующие знания и способы деятельности, которые у человека поначалу отсутствуют».

Проблемная ситуация – состояние умственного затруднения детей, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности для решения познавательной задачи , задания или учебной проблемы . Иначе говоря, проблемная ситуация – это такая ситуация , при которой субъект хочет решить трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать.

Проблемная ситуация возникает , когда педагог преднамеренно сталкивает жизненные представления детей (или достигнутый ими уровень) с научными фактами, объяснить которые они не могут – возникает трудность : не хватает знаний, жизненного опыта.

Уже столкновения с трудностью, невозможностью выполнения предложенного задания при помощи имеющихся знаний и способов рождает потребность в новом знании. Эта потребность является основным условием возникновения проблемной ситуации и одним из главных ее компонентов.

Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого объекта , возбуждает интерес к вопросу, догадке. Активность мышления и интерес дошкольника к изучаемому вопросу возникает в проблемной ситуации , даже если проблему ставит воспитатель . Такие ситуации создаются воспитателем с помощью определенных приемов, методов и средств . При создании и решении проблемных ситуаций мы применяем следующие методические приемы :

– подводим детей к противоречию и предлагаем им самим найти способ его

разрешения ;

– излагаем различные точки зрения на один и тот же вопрос;

– побуждаем детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации ,

сопоставлять факты;

– ставим конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения, эвристические вопросы;

– определяем проблемные теоретические и практические задания (например,

исследовательские);

– ставим проблемные задачи .

Можно иногда и ошибиться – пусть дети заметят ошибку, поправят. Важно

воспитывать у детей интерес к чужому мнению. И не забудьте о шутке : она

активизирует мысль , озадачивает детей. Неожиданные занимательные приемы пробуждают их к размышлению . Особенно, такие приемы нужны детям с недостаточной работоспособностью (неусидчивые) : они мобилизуют их внимание и волевые усилия.

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия : «Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса ?» , «Что мы можем использовать из известного нам для нахождения неизвестного?». А. М. Матюшкин, – этот этап характеризуется растерянностью ребенка, исчерпавшего все известные ему способы решения проблемы и не нашедшего нужного способа. Наступает отказ от известных способов решения .

На втором этапе происходит процесс решения проблемы . Он состоит в открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы , т. е. выдвижение гипотез, поиск «ключа» , идеи решения . На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях» , в различных источниках знаний.

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация найденного решения . Практически это означает выполнение некоторых операций, связанных с практической деятельностью , с выполнением вычислений, с построением системы доказательств, обосновывающих решение .

Приведём пример : Как принести воду в решете ? Для этого воспитатель организует ряд опытов с водой, демонстрируя, как она превращается в пар или лёд. Дети делают вывод, что в виде льда вода не может вылиться из ёмкости. Проблемная ситуация может быть использована в начале занятия в виде постановки вопроса или в середине его.

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем проблемную ситуацию . Создавая проблемные ситуации , мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки, т. к. боязнь допустить ошибку сковывает инициативу ребенка в постановке и решении интеллектуальных проблем . Боясь ошибиться, он не будет сам решать поставленную проблему – он будет стремиться получить помощь от всезнающего взрослого. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях.

Публикации по теме:

Экспериментирование в проектной деятельности, как метод развития самостоятельности и познавательной активности Сообщение из опыта работы: «Экспериментирование в проектной деятельности как метод развития самостоятельности и познавательной активности».

Картотека игровых проблемных ситуаций «Твой друг загрустил. Как ему вернуть хорошее настроение?» «Вы поссорились с другом перед вашим днем рождением.

Консультация для педагогов «Детское экспериментирование, как средство повышения познавательной активности у дошкольников» Консультация для педагогов «Детское экспериментирование, как средство повышения познавательной активности у дошкольников». Расскажи –.

Вопрос развития познавательной активности волнует многих родителей. Каким же образом мы можем стимулировать познавательную активность у.

Методические рекомендации «Организация проблемных ситуаций в режимные моменты» Тема: «Грибы» Незнайка зовёт детей в лес за грибами, но не знает, какие грибы съедобные, а какие нет. Тема: «Транспорт» Животные Африки.

ОД по познавательному развитию с использованием проблемных ситуаций «Как сделать соленое тесто» Совместная деятельность по познавательному развитию с использованием проблемных ситуаций: «Как сделать соленое тесто?» Цель: научить детей.

ОД по познавательному развитию с использованием проблемных ситуаций «Сила волшебства» ОД по познавательному развитию с использованием проблемных ситуаций «Сила волшебства» Цель: Формирование у детей субъектной позиции через.

Игра как метод развития познавательной активности старших дошкольников в процессе экспериментальной деятельности «Игра как метод развития познавательной активности старших дошкольников в процессе экспериментальной деятельности»Актуальность Сегодня.

Проект «Использование проблемных ситуаций в детском саду» Подготовила: воспитатель Маслова Н. Ю "Использование проблемных ситуаций в детском саду". Актуальность данной проблемы. В современных.

Развитие познавательной активности ребёнка-дошкольника в процессе экспериментирования Санкт – Петербургская Академия постдипломного Педагогического образования Института детства Кафедра дошкольного образования Выпускная.

Библиотека изображений:

staterenta.ru Виды макияжа. Материалы. Лицо. Форма бровей.

staterenta.ru Виды макияжа. Материалы. Лицо. Форма бровей.